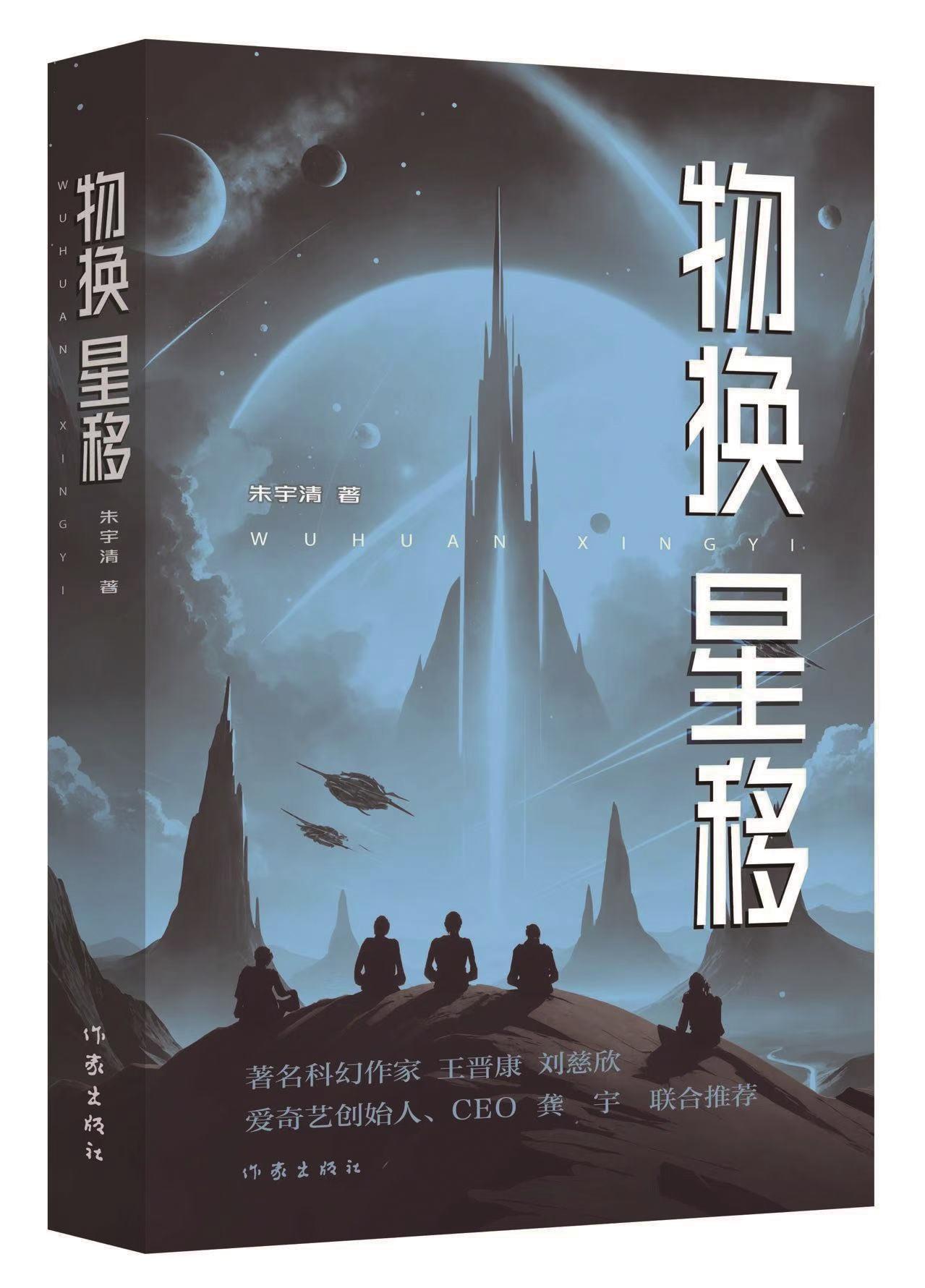

在当代中国科幻文学版图中,朱宇清的《物换星移》以其深沉的文化哲思和宏大的宇宙文明叙事,展开了一场从个体身份认同到整个社会文明存续的深刻探讨。

“第三物种”的身份认同探求

《物换星移》中,男女主人公被设定为机器智慧与生物智慧孕育的“第三物种”,他们该如何寻求自我身份认同?“中间态”物种又会孕育出怎样独特的文明基因?这些探讨在电影《机器管家》与游戏《底特律:变人》等作品中曾有出现,《物换星移》在此基础上更进一步,触及了更为本质的哲学问题。

主人公以特殊的存在形式发问“我是谁”,从西方存在主义的个体焦虑延伸至文明层面的“存亡之辩”,促使人们重新思考科技狂潮中的“生命意义”。

对技术善恶的深层探究

不同于《黑客帝国》中对科技文明的彻底否定,或《机械姬》中对人工智能的恐惧,朱宇清更倾向于展现科技作为“器”的中立性——其善恶取决于使用者的选择。如小说中出现的“超子场感应枪”,虽有着直接摧毁智能机甲大脑的强大威力,但主角团使用时始终遵循“不滥杀无辜”的原则,与不少作品中“将对立面屠戮殆尽”的宣泄式攻击形成反差,展现了对技术应用的伦理克制。

对科幻文明中国化叙事的探索

中国传统文化在书中并非装饰性的文化标签,而是整篇小说的叙事根基。书名《物换星移》便取自唐代诗人王勃“物换星移几度秋”这句诗,作者将诗句与“物种更换、星系位移”的科幻设定创造性融合。当小说中时空驱动导致星系位移时,这句设问便成为了对文明存续周期的科学追问,也成为推动情节的关键线索——文明发展究竟是可计算的物理过程,还是充满“物换星移”的不确定性?

《物换星移》构建了一个名为“七界疆域”的宇宙体系,其权力结构打破了二元对立的传统格局,打造了一个非西方中心主义的宇宙文明图景。

小说借七界间的高科技战争展开了两种文明思维方式的较量——以柔克刚还是高维碾压?这种对文明发展的开放性认知,与赫胥黎《美丽新世界》的封闭预言形成鲜明对比,展现了中国哲学中“生生不息”的宇宙观。

小说还将更多东方智慧融入文明冲突的书写。几方势力角逐、实与虚的往来战役,就源自《孙子兵法》中“实则虚之,虚则实之”的思想。“示弱”成为推动权力重组的力量之一,以退为进、以守为攻的迂回战争走向,与西方科幻作品中常见的直线战争进程形成鲜明对比。“渔火事件”引发跨星界危机时,主人公团队以“天下兴亡匹夫有责”的集体责任意识,展现星际版“家国情怀”,与《流浪地球》中“带着家园流浪”的精神相呼应,共同构成中国科幻特有的“文明存续共同体”叙事风格,区别于西方作品中的个人英雄主义、阿凡达式的“他者拯救”等内核。

在七界疆域的宏大舞台上,中国传统哲学智慧、审美趣味和价值观念,与西方科幻的技术想象、叙事框架碰撞、融合、重构。

中国科幻若要实现真正的文化输出,不能停留在“中国元素”的表面展示,而应将文化基因转化为适应不同文明语境的“通用接口”,既保持文化根性,又具备跨文明对话的能力。希望《物换星移》能成为中国科幻探索文化主体性的重要路标,为世界科幻提供一种崭新的、充满东方智慧的叙事可能。

(作者系科幻作家)

==============================

图书作者说

我常想,季节轮回、斗转星移等自然法则都不以人的意志为转移。随着科技文明的发展,智慧文明是否有可能驾驭它们?那时个体与文明的命运又会怎样?由此我构建了一个微小个体与宏大文明间存在巨大对比张力且充满不确定性的故事。

东方科幻的叙事应根植于我们深厚的民族文化。我便将唐代诗人王勃“物换星移几度秋”这一富有时空哲学意象之美的佳句,与物种更换、星系位移这样的科幻设定相融,实现传统文化与现代科幻的美妙邂逅。——朱宇清