编者按 中国白云鄂博矿床是世界最大的稀土矿床,该矿床中稀土资源的高效综合利用,离不开一位科学家。他就是中国科学院化工冶金研究所首任所长、我国化工冶金学科事业的开拓者和奠基人、中国科学院院士叶渚沛。让我们一起走近叶渚沛,了解他为稀土资源的保护和化工冶金学科发展殚精竭虑的故事。

==============================

叶渚沛是一位值得稀土界怀念的科学家——敢于直言,捍卫着我国稀土发展之路。

位于内蒙古包头市的白云鄂博矿是我国大型多金属共生矿床,其中蕴藏的巨大的稀土价值一度被漠视。为了国家长远利益,叶渚沛曾为合理利用包头稀土资源而呼吁奔走。

异域赤子

专攻复杂矿产资源的高效利用

1902年10月6日,叶渚沛出生在菲律宾一个爱国华侨家庭。16岁那年,叶渚沛以优异的成绩考入美国科罗拉多矿业大学,选择了当时中国国内几乎一片空白的冶金专业。

在美求学的十年间,叶渚沛获得宾夕法尼亚州立大学的冶金学博士学位,他的研究方向始终聚焦于“复杂矿产资源的高效利用”。博士毕业后,他凭借在“低温冶金提纯技术”上的突破性成果,被美国机器制造公司高薪聘为高级工程师,还拥有独立的实验室和研究团队。

物质上的优渥并未让他迷失。1933年,日军加快侵华步伐,国内局势日益危急,叶渚沛毅然辞去美国的工作,变卖了汽车、房产等资产,带着几大箱冶金专业书籍和实验设备,登上了归国的邮轮。

高瞻远瞩

稀土保卫战中的“孤勇者”

1949年新中国成立,百废待兴的工业体系亟须重建。1952年,一个关乎中国战略资源命运的重大议题被提上日程——白云鄂博矿的开发方案。作为当时中国的主要援助国,苏联派出了以苏联科学院副院长巴尔金院士为首的专家团。该团队对矿山进行全面考察后,提出了“以铁为纲,优先发展钢铁”的方案——将白云鄂博矿作为单纯的铁矿资源开发,矿石中的其他伴生元素(包括稀土)因“提取成本高、用途不明”,可作为废渣丢弃。

这一方案在当时得到了不少人的支持,但在原重工业部组织的方案论证会上,时任中国科学院工业化学研究所研究员的叶渚沛,却当众提出了反对意见,成为全场唯一的“逆行者”。

他说:“白云鄂博矿不是普通的铁矿,它是上天赐予中国的战略瑰宝!这座矿山的稀土储量……是世界罕见的综合性矿产资源。如果按照苏联方案开发,铁矿石中蕴含的稀土等宝贵元素,会随着废渣被埋进尾矿,这是浪费祖宗留下的财富!”

反对苏联专家的方案,在当时需要极大的勇气。叶渚沛表示:“我尊重苏联专家,但更尊重科学规律和国家利益。”他提出了替代方案:优先开发稀土含量低的西矿区,暂缓开发稀土含量高的东矿区,同时组织科研团队攻关稀土提取技术,待技术成熟后再进行综合开发。

遗憾的是,在“优先发展钢铁”的迫切需求下,叶渚沛的方案最终未被采纳。1954年,包钢集团正式开工建设,很快投入生产,大量蕴含稀土的尾矿开始堆积在包头郊区的尾矿库,形成了“稀土废渣带”。

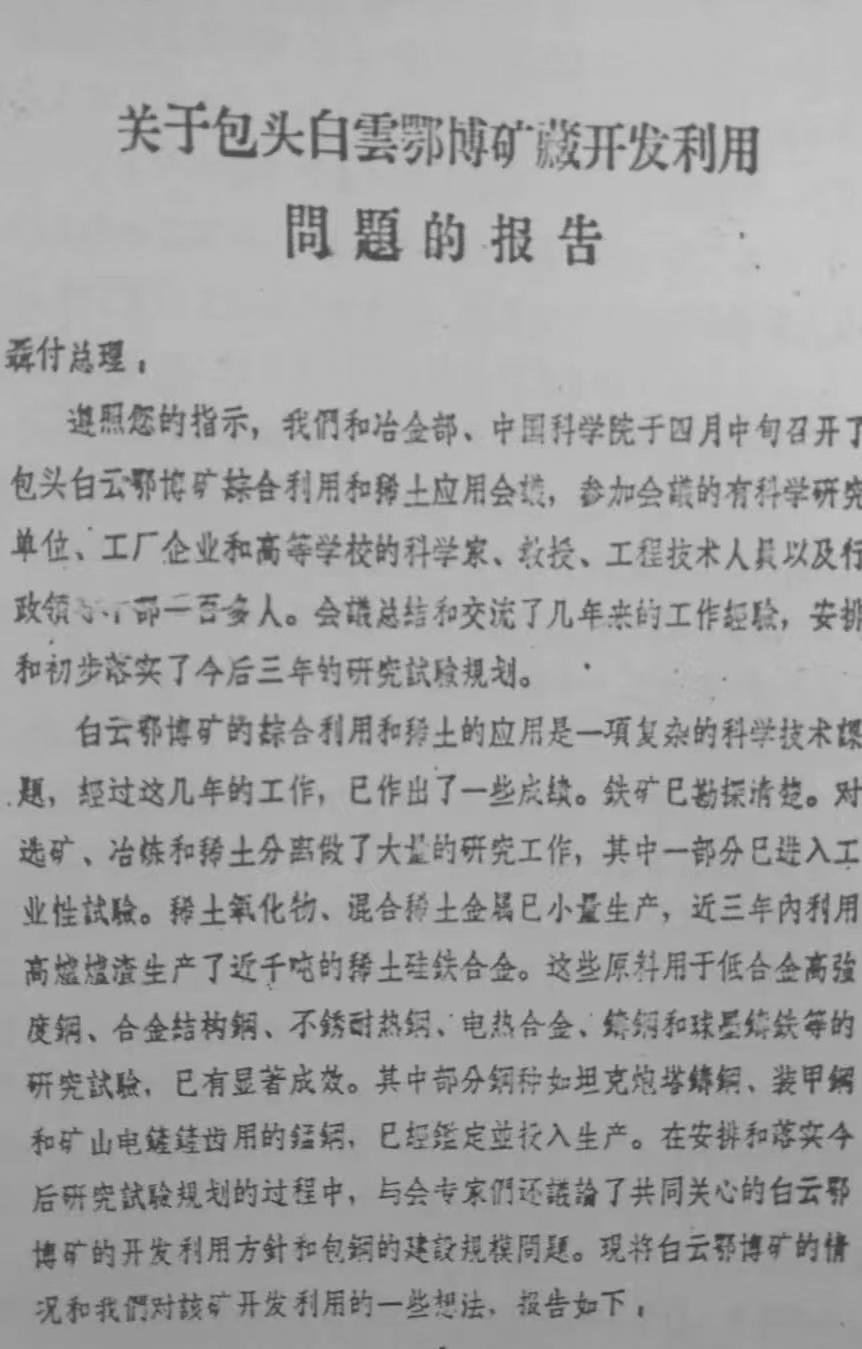

1962年,叶渚沛再次奔赴包头,对尾矿库进行了为期两个月的实地调研,撰写了长达数万字的《关于包头白云鄂博矿藏开发利用问题的报告》。他首次提出了“以稀土定产量”的颠覆性理念——即根据稀土提取技术的成熟度,来确定铁矿石的开采规模,建议整合地质、冶金、化工等领域的力量,攻关稀土提取技术,暂缓开发高稀土含量的矿区,将其作为战略储备资源保护起来。

这份报告被送到了国务院,时任国务院副总理的聂荣臻看后深受触动,当即批示:“叶渚沛同志的建议,着眼于国家长远利益,值得认真研究。”

奠基之功

化工冶金学科的“拓荒牛”

1958年,在叶渚沛的倡议和主持下,中国科学院化工冶金研究所(即现在的中国科学院过程工程研究所)正式成立,打破了传统冶金与化工学科分离的格局。叶渚沛认为,复杂矿产资源的综合利用,必须融合冶金的“高温分离”技术和化工的“精细提纯”技术,单一学科无法解决问题。

该研究所成立后,叶渚沛亲自牵头组建了多个攻关团队,其中“包头稀土铁矿综合利用”团队是重中之重。他带领团队在实验室里搭建了小型的选矿-冶炼-提纯试验线,模拟包钢集团的生产流程,反复试验稀土的提取工艺。

当时的科研条件十分艰苦,实验室里没有空调,夏天闷热得像蒸笼,冬天则冷得连水管都能冻裂。叶渚沛总是第一个到实验室,最后一个离开。他常常和年轻科研人员一起蹲在试验设备旁,盯着仪表上的数值变化,一守就是十几个小时。有一次,为了观察稀土在高温下的分离情况,他亲自操作高温炉,不小心被炉门烫伤了手臂,却只是简单包扎一下,继续工作。

1964年,团队终于取得突破性进展:他们研发的“分步萃取法”,能够从包头铁矿的尾矿中提取出纯度达99.5%的稀土氧化物,处于国际领先地位。这一技术的问世,为包头稀土资源的工业化利用奠定了关键基础。

除了技术研发,叶渚沛还十分重视人才培养。他亲自为研究所的年轻科研人员授课,从基础理论到实验操作,毫无保留地分享自己的知识和经验。在他的悉心指导下,一批年轻的科研人员迅速成长起来,其中包括后来成为中国稀土界著名专家的袁承业、陈家镛等院士。

袁承业曾回忆:“叶先生不仅教我们技术,更教我们如何做一名有担当的科学家。他常说,科研要‘顶天立地’——顶天就是要瞄准国际前沿,立地就是要解决国家急需。这句话,我记了一辈子。”

与此同时,叶渚沛还积极推动科研成果与工业生产的结合。他多次带着团队前往包钢集团,与企业的技术人员一起改造生产设备,将实验室里的“分步萃取法”应用到实际生产中。1965年,包钢集团建成了中国第一条稀土提取生产线,当年就从尾矿中提取出50吨稀土氧化物,结束了中国稀土“只产不炼”的历史。看着第一批稀土产品从生产线上产出,叶渚沛激动得热泪盈眶——他多年的坚守,终于有了回报。

最后守望

以肝胆引领稀土研究

在特殊时期,叶渚沛的实验室被查封,科研资料被烧毁。即便在这样艰难的处境下,他心中最牵挂的,依然是稀土资源的保护和化工冶金学科的发展。

1971年,叶渚沛被查出晚期胃癌。当他得知中国科学院化工冶金研究所因“学科调整”面临解体风险时,不顾医生劝阻,挣扎着从病床上坐起来,让家人找来纸笔,撰写了一封给毛泽东主席的信。信中写道:“化工冶金研究所是中国稀缺资源综合利用的关键平台,保留它,就是为国家保留一把打开资源宝库的钥匙。包头稀土资源的开发还在起步阶段,需要研究所继续攻关……”这封信,字里行间满是一名科学家对国家未来的忧虑与期盼,每一个字都凝聚着他最后的心血。

1971年11月24日,叶渚沛因病逝世,享年69岁。1978年在筹备他的追悼会时,时任国务院副总理的方毅审阅悼词,当看到“著名冶金学家”的表述时,他提笔将其改为“人民科学家”。这短短的修改,重若千钧——它不仅是对叶渚沛学术贡献的最高肯定,更是对他“把一生献给人民、献给国家”的赤子情怀的最好诠释。

(作者系中国作家协会会员、中国化工作家协会副主席兼报告文学委员会主任)